石台唱曲又称“坐唱”,家族内组成,七至九人为一班,分工明确,以生、旦等行当为主,锣、鼓等乐器伴奏,不搭台、不着装、不画眉,是一种自打自唱的民间戏曲表演形式,源于昆曲徽调坐唱。

石台唱曲约形成于明代中叶,主要分布在石台县大演、占大、珂田等地,后盛行于全县境内每个村落,乃至流行于东至、祁门等地。当时著名的班社有大演剡溪唐家班、珂田卢家班、王家班、占大李家班等。

明代万历年间,剧作家王骥德《曲律》载,“数十年来,又有弋阳、义乌、青阳、徽州、乐平腔之出。今则石台、太平梨园,几遍天下,苏州不能与角施十之二三”。又云:“其声淫哇妖靡,不分调名,亦无板眼;又有错出其间流而为‘两头蛮’者,皆郑声之最”。“两头蛮”所指的即是石台唱曲。

据康熙十四年《石埭县志》记载:石台笙歌傩事,“灯节有四十八大姓,轮放花灯,照天烛地,笙歌达旦,为鱼龙曼衍之戏。此虽耗费,然亦升平日久,风景繁华。”“邻县(青阳、太平)等地赴观士女骈集”。民国二十五年《石埭县志稿大事表》载:“嘉庆十六年(1811)修备文庙雅乐十七宗,一百五十八件质文度数,悉由训导汪莱依《律吕正义》详加校订。杨式无分坟之逾;章谱无纤析之讹。选廪生二十人、舞生四十人习之。”出现了官办曲戏班演出机构。

青阳腔是弋阳腔与后来的高腔的中介,它起先在石台、太平、青阳、贵池一带流行;诞生在江西的弋阳腔从明初到明中叶传入安徽与浙江余姚腔结合,并融入当地语言、民歌、土戏,在徽州、池州一带变调为徽州腔、池州腔(青阳腔)。由于徽商的介入,逐步产生了昆平腔,“平”也即四平腔,音调节奏较青阳腔平稳,演唱时去掉人声帮腔改用笛子伴奏。形成的徽调,兼有昆腔、石牌、枞阳腔及楚调二黄、反西皮、花西皮等,音乐表现十分丰富。地处徽州、池州、安庆之间的石台,政治、经济、文化、民俗、风情等受到强烈的影响,从而形成了石台唱曲特有的表演形式。

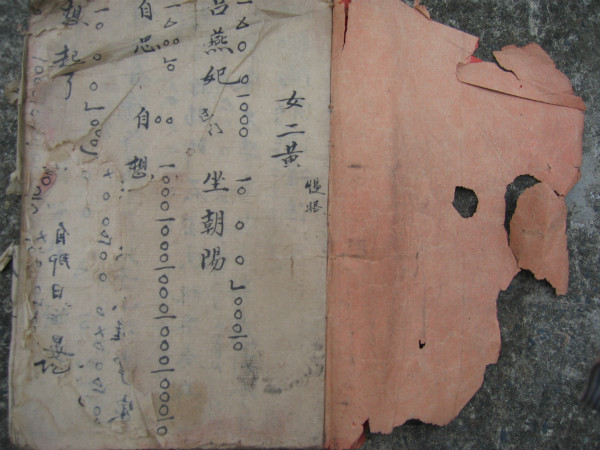

石台发现的曲本是清一色的手抄本。抄写时间绝大部分为民国时期,少量为清末。纸质为竹质黄表纸和熟宣。由于唱曲活动解放后渐止,“文革”期间,曲本毁焚严重,所以保存下来的曲本仅有珂田乡台山村卢家曲本、占大镇建国村上屋陈家曲本等共计15本。曲本中的记谱为工尺谱,属于古代声乐谱范畴。艺人称“箍点”,标注在词谱的右边,有的用红色圈点,用来提示。

石台唱曲曲牌工尺谱《上花楼》:

工尺上 尺工上上五 五六五 上工上五 尺上五六

工六五 上工尺上五 尺上工 六五六

工六上 五六工工尺 工上工尺上五 六工五六尺工

六凡工六五六五上 五六工 六工六上五六 工工尺

工上工尺上 五六工 五六凡工

石台唱曲有大戏和小戏之分,遇什么活动,唱什么曲目。曲目有《四喜》、《暖房》、《长春》、《张仙送子》、《状元游街》、《九子升官》、《鲁班贺屋》等百余个;曲调有徽调、涓调、江西调和石牌调,并吸收傩的高腔、道士腔和民歌、山歌等声腔,如“二黄”、“西皮”等;器乐曲牌有“喜孜孜”、“小开门”、“大开门”等;表演分吹、拉、弹、唱等形式,并加上打击乐伴奏。

唱曲靠演、唱、奏、打、拉等形式表演。在唱曲中演唱者稍加手式,主要靠眼神及面部表情来演绎剧中人物;“唱”在唱曲中尤为重要,演员需口齿清楚,音质宏亮、抑扬顿挫、铿锵有力,传递剧中故事;“奏”主要是大小唢呐(即高、中、低音唢呐)和笛子;“打”主要是锣鼓类,锣有大小锣和钹、镲子、木板、木鱼等;“拉”主要用高胡和京胡。

石台唱曲多用于祭祀、祝寿、婚庆、贺屋、乔迁等民俗活动,表演时间不定,以宗族、家庭结成戏班,代代相传,传男不传女,几百年来在当地盛演不衰。在历史演变过程中,汇聚了戏曲、民俗、**等诸多方面的信息,具有较高的学术、历史、艺术研究价值和实用价值。《中国戏曲音乐集成·安徽卷》,已将石台唱曲收录入编。

扫一扫在手机打开当前页