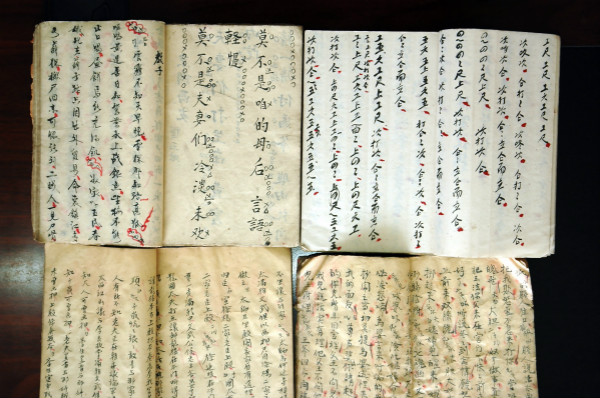

目连救母的故事源于佛经,唐朝敦煌卷《大目犍连冥间救母变文》是现存最早的说唱本。在民间,则流传着许多有关目连的杂剧、变文、传说。明代清溪人郑之珍在此基础上,于1579年在石台秋浦之剡溪编撰《新编目连救母劝善戏文》(简称《劝善戏文》),又称郑本目连戏。《新编目连救母劝善戏文》自序曰:“时寓秋浦之剡溪,乃取目连救母之事编为《劝善记》三册,敷之声歌,使有耳者之共闻……。”郑之珍寓居的秋浦剡溪就是现在的石台县大演乡。该戏分上、中、下3卷104折。主要内容是:傅相一生因广济孤贫、行善积德而升入天堂,其妻刘青提不敬神明,破戒杀生,大开五荤,死后被打入地狱。其子傅罗卜为救其母,往西天求佛,佛祖为其孝心所感,准其皈依佛门,改名大目犍连。目连游遍地狱,历尽艰险,寻母劝善,救母脱离地狱,最后一家超生团圆。

石台目连戏中出现的地名、方言、民俗习惯、故事传说在当地广为人知,如《王婆骂鸡》、《尼姑下山》、《行路施金》等。所以石台目连戏一产生,就受到民众的广泛喜爱,很快流行于石台境内的大演、占大、珂田、横渡、七里、矶滩、丁香等地,并传播到祁门、东至、休宁、南陵以及周边地区乃至苏、浙、闽、赣等省。明清时期皇宫亦多搬演。人称石台是“目连戏之乡”,并非虚言。一直到解放前夕,石台境内的目连戏还常演不衰。

当时大演剡溪一带纷纷建立戏班,著名的有剡溪唐家班(后改名为同乐班)、高田班、大宇坑红和班等,这些班社均由各宗祠组织,班主由各宗族内部推选,演职人员三十至四十人不等。明末爱国诗人吴应箕回乡探亲,目睹同乐班搬演目连戏之盛况,倍受感动,挥毫写下“大演”二字。“大演”二字一直延用至今。

石台目连戏对郑本104回剧目进行调整、删节、归纳,穿插一些民间盛行的剧目,编撰成可以连演三天三夜、四天四夜、五天五夜、七天七夜的独立成章且又相互连贯的单本剧目。四天四夜以《西游记》开场,五天五夜以《梁武帝》开场,七天七夜以《七仙女》开场。白天唱“平台”,晚上打“目连”,从天上演到地狱,兼以各种玩、杂、耍表演。演出全本剧目为“大戏”,选演一段或几段为“小戏”,亦称“拖戏”。 目连戏在同一个地方一般间隔五年可以“小演”一次,间隔十年才能“大演”。每逢大演之年,方圆数里观众齐聚一地观看,人山人海,热闹非凡;文人墨客竞相吟诗作赋,撰写楹联祝贺。

石台目连戏联系农村生活实际,又融入民俗风情,吸取当地民间故事、传说、民歌、方言,具有浓厚的地方色彩。石台地处深山区,长期受到封建礼教桎梏,因而石台目连戏始终遵循“积德行善”这一主题,劝善效果十分明显,迷信色彩较为浓厚。剧本虽源于郑之珍《新编目连救母劝善戏文》,但又加以《西游记》,《梁武帝》,《七仙女》等剧目,既可与郑本融于一体,又可独立成章。行当有生、旦、净、末、丑。演出中,融念、唱、做、打为一体,穿插翻筋斗、跳神、蹬坛等杂技表演。腔调源于弋阳腔和青阳腔,但又掺进地方民歌的声腔,“一人启齿,众人相帮,不托管弦,锣鼓助节”,创造出一种新的演唱流派。除猖神、恶鬼戴面具外,其他类似徽剧和京剧。道具除服装外,全部为实物,如土枪、长矛、大刀、禅杖、木杆等,实地演出,给人以身临其境的感觉。器乐以锣、鼓、钹、锁呐、二胡、檀板为主,短笛、长笛为辅。传承方式独特,“女不演目连,传男不传女”。

目连戏内容集儒、佛、道三教思想于一炉,将三教之教义融汇贯通。虽然有些内容宣传因果报应思想,有些故事情节荒诞无稽,但石台目连戏作为“戏剧活化石”、石台地区民间戏曲的主要代表,在戏曲发展史上占有一定的地位,具有很高的研究价值。

2022年底,石台县新编目连戏《两匹老布》荣获沪苏浙皖四地携手举办的“喜迎党的二十大”长三角地区小戏小品剧本征集暨首届长三角戏剧发展联盟小戏小品展演二等奖。

扫一扫在手机打开当前页