石台油坊榨制技艺,即石台境内过去普遍存在的木榨制油的整个过程和技艺。木榨榨制的油,质纯味香,浓度高、水份少,有耐熬、不变质等优点。整个制作过程纯用手工,制作场景紧张有序,打油号子、牛拉碾子、铿锵的油锤声伴随着浓郁的油香在空气中飘散开来,是乡村一道别具特色的风景线。

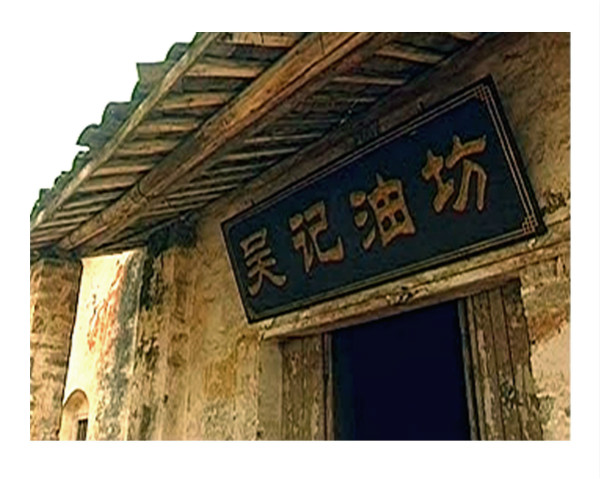

20世纪90年代以前,这种传统的油坊遍布石台县域各地,为人民生活带来了诸多方便,其木榨制成的食用油成为人们生活的主要油料。随着社会的发展,科学的进步,机械榨油出现了。由于机械榨油可以提高油料的出油率,减轻工人的劳动强度,20世纪90年代以后,机械榨油逐渐替代了木榨制油,石台油坊逐年减少,到20世纪末,石台县境内仅存大演乡“吴记油坊”了。

古时,石台一带房屋全系徽派砖木结构,所有木料以及木制家具等均用桐油油漆,既经久耐用又美观大方。照明则用青油灯。据记载,石台使用桐油和青油的年代在千年之上;而石台油坊木榨制作的产品中就有桐油和青油,据此推断,石台古油坊榨制技艺应有千年历史。

现存的“吴记油坊”位于大演乡永福村一棵千年古樟树旁,已有几百年的历史。门前是过去唯一的过境古道。吴记油坊东西两墙上端各有一脸盆大小的圆孔,早上,光线照射进来,油工们便开始干活;傍晚,圆孔光线消失后,油工们方可收工。

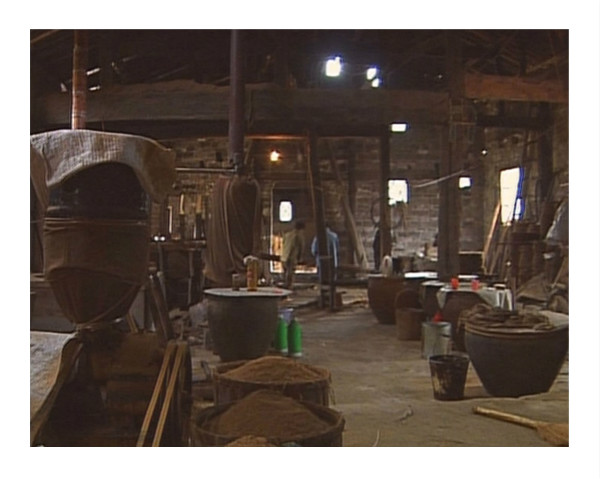

油坊榨制技艺的器具有木榨榨床(由4根长5米、高0.5米、宽0.6米的巨木制成)、榨键、木键、木锤、油锤、上饼刀、饼圈、压饼板、拉饼车、油桶、油漏、油渠、石碓、蒸锅、炒锅、扫帚、炒籽铲、蒸床、石磨、碾盘、碾槽、木耙、铁锹、风扇等。油坊木榨器具有特殊要求,需要专门的“榨木匠”来制造、安装和定期维修,其他木匠则无能为力。

油坊木榨制作油料所用的原料有油菜籽、芝麻、桐籽、棉花籽、茶籽、木籽(即乌桕籽)等。

油坊木榨制作的产品有香油(菜籽油)、麻油(芝麻油)、桐油(桐籽油)、茶油(茶籽油)、棉油(棉花油)、青油(木籽油)等。

油坊榨制技艺过程复杂。以菜油为例,主要包括:晒、扇、炒、磨、碾、蒸、装、榨等多种工序。油匠即榨油师傅,俗称“油皮匠”。榨油又称“打油”,锤法花样繁多,有拉锤、甩锤、顶锤、翻锤、花锤等。其中,翻锤、花锤需要相当技巧,一般榨油师傅不敢轻易使用。打油的锤法是为了省力和更好出油而不断摸索创造出来的。

具体榨制过程:将原料碾碎蒸熟装入特制的单个铁环中压成厚度约5厘米的饼状,然后将饼一块块装上木榨,加入厚薄不一的挤压木块,用油锤击打木块,挤榨出油。第一遍油榨出后,还得将菜饼从榨中取出,重新按工序再榨一遍,称为“二榨”, “二榨”比“头榨”更辛苦。在所有油料中,茶子最容易出油,而桐油最难打,油师父们有“茶油睡偏头,桐油最麻头”之说。

油坊木榨制作实施的是一整套流水作业,是现代企业流程作业的启蒙和借鉴。上榨、装键、打油由3人组合完成,炒籽1人,赶牛1人,磨籽2人,蒸麸1人,踩饼1人(含烧火),整个安排连贯而井然有序。

石台古油坊生产出来的各种油料,不仅满足当地人民的生活需要,还是徽商从古徽道挑运到山外进行贸易的主要农产品之一。石台油坊榨制技艺流程和技艺手法有严格的规范要求,古油坊打油,利用力学原理,创造了拉锤、甩锤、顶锤、翻锤、花锤等诸多打油绝招。这些技艺是我国传统手工艺的代表,是劳动人民智慧的结晶,是长期经验的积累,是生产力发展的印证和代表,是一份宝贵的历史文化遗产,极具传承价值。

2004年6月,中央电视台“华夏文明”、“搜寻天下”栏目摄制组对“吴记油坊”进行专题报道,呼吁社会着力保护和传承这一传统工艺。2008年11月,安徽省文化厅正式命名周军祥为省级非物质文化遗产项目“石台油坊榨制技艺”代表性传承人。

目前,石台县已采取相应的保护措施,让这一传统手工技艺得以延续。

扫一扫在手机打开当前页