9月1日,《安徽法治报》头版聚焦石台县小河镇巧借儿童视角深耕基层治理。

童学“六尺巷” 治理“新力量”

石台县小河镇巧借儿童视角深耕基层治理

“亲近邻,常来往。多关心,互帮衬……”8月14日,在石台县小河镇梓丰村文化广场上,一场别开生面的村规民约学习活动正在进行,稚嫩的童声伴着村干部的领读,清脆响亮。这并非简单的条文诵读,而是梓丰村深耕“六尺巷工作法”,巧借儿童活动契机,探索基层治理新路径的生动实践。旨在让“六尺巷”精神在童心里扎根、在实践中生长。

“童”学六尺巷 故事里品“礼让”智慧

“小朋友们,知道为什么两家人各让三尺,就变出了六尺巷吗?”暑期里,梓丰村的农家书屋成了欢乐的课堂。志愿者们正绘声绘色地给孩子们讲述“六尺巷”的经典故事。他们没有生硬地说教,而是用童趣的语言将“让”与“和”的智慧娓娓道来。“就像你们和小伙伴都想玩同一个滑梯,怎么办呢?”“轮流玩或者一起玩。”孩子们抢着回答。

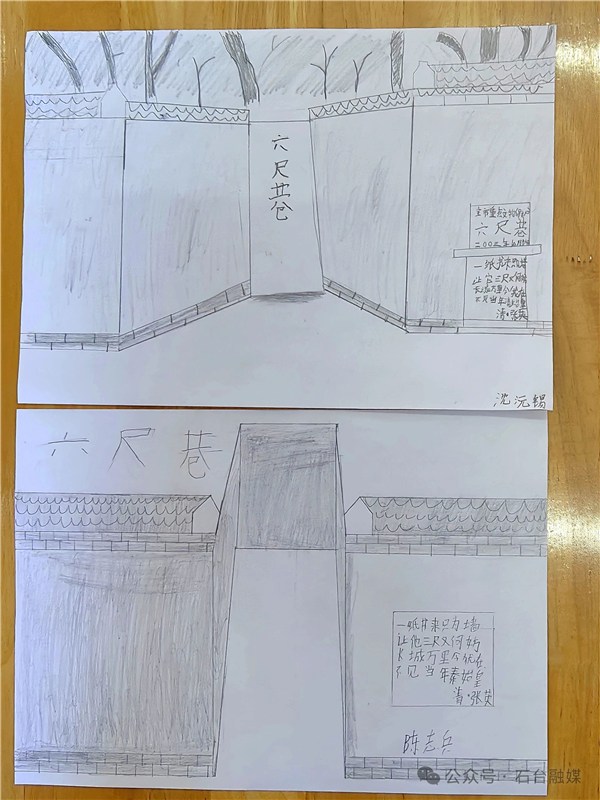

在“我心中的六尺巷”绘画和故事创编活动中,孩子们用手中的画笔描绘出一幅幅想象中的六尺巷,用童言童语续写着新时代的“礼让故事”。“我画的六尺巷,是小朋友一起玩耍、不吵架的地方。”参与活动的小朋友指着自己的画作说道。

通过学习,互让互谅的“六尺巷”精神变成了儿童能理解、愿践行的成长指引,让治理理念从娃娃抓起,为基层治理培育未来“小主人”。“孩子回家总念叨六尺巷的故事,还说要和邻居小朋友好好相处,这活动太有教育意义啦!”村民张大姐欣慰地说。

儿童议事会 “小声音”汇聚“大能量”

在梓丰村,孩子们不仅是学习者,更是小小“议事员”。村里搭建了“儿童议事会”平台,围绕“村里小事怎么‘让’着办”展开讨论。

在一次议事会上,小小“议事员”们针对邻里间因公共区域使用引发的争执展开讨论。村干部没有直接讲大道理,而是从“小朋友抢玩具怎么解决”延伸思考。孩子们立刻提出“轮流用、一起玩”的思路。这些源自童真的解决方案,给了大人们新的启发。“孩子的想法很纯粹,他们提出的‘轮流用’‘一起玩’,不就是化解邻里矛盾最朴素的智慧嘛。”负责组织议事会的村干部感慨道。

这些虽显稚嫩却充满纯真的建议,为“六尺巷工作法”注入了新鲜活力,也让村民们真切感受到,“小声音”也能汇聚成推动基层治理的“大能量”,促进了邻里间主动沟通、互让互谅的氛围。

小手拉大手 童声传递和谐风

“‘六尺巷’精神告诉我,无论是处理同学关系,还是将来参与社会事务,‘和’与‘让’都是宝贵的智慧。”在村委会组织的升学学子座谈会上,即将迈入大学校门的学子分享了自己的感悟。

这份来自“小大人”的分享,带动了在场家庭对“家乡事怎么和着办”的热烈讨论。梓丰村以儿童为纽带,开展“我带家人学六尺”活动。孩子们把在书屋听到的故事、在议事会讨论的成果,带回家讲给长辈听。

通过“小手拉大手”,让儿童成为“六尺巷工作法”的传播者,推动家庭内部、邻里之间,用理解、包容化解分歧。“以前为点鸡毛蒜皮可能就拌嘴,现在孩子总说‘让一让’,我们大人反而不好意思计较了。”村民王大伯笑着说。

如今,“让一让,六尺巷;和一和,万家欢”的氛围在梓丰村愈发浓厚,以家风带动乡风,夯实了基层治理的“人和”根基。

以“童”行实践 点亮治理微光

“村道上随意停放的电动车成了影响通行的‘小堵点’;公共健身器材旁堆放杂物,大家锻炼就不方便了,应该‘让’出来……”在梓丰村,孩子们化身“村庄小巡查员”,从儿童视角查找并记录“需要让一让”的地方。这些问题清单被整理后交给村委会或志愿者,推动了实际问题的解决。

在此过程中,孩子们懂了“六尺巷”精神不仅是简单的“退让”,更是主动营造和谐的行动;村民们也透过孩子的实践,看到了自己对家园的责任。“娃娃都这么关心村里环境,我们大人更要做好表率。”村民李阿姨看着孩子们忙碌的小身影,由衷感叹。

知行合一,方能深植于心。这种“以童促治”的模式,让“六尺巷工作法”更接地气、更有温度,有效激活了基层治理的“童心动能”。

近年来,小河镇梓丰村以儿童为支点,借活动为载体,将“六尺巷工作法”融入童真、嵌入生活。从儿童学习理解,到参与议事、带动家庭,再到实践行动,让“礼让、共治”的种子在孩子心中发芽,在乡村土壤扎根。以“童”心为桥,连起家庭与邻里;以“六尺”为尺,丈量和谐乡风。

扫一扫在手机打开当前页